有機無機ハイブリッド構造研究室

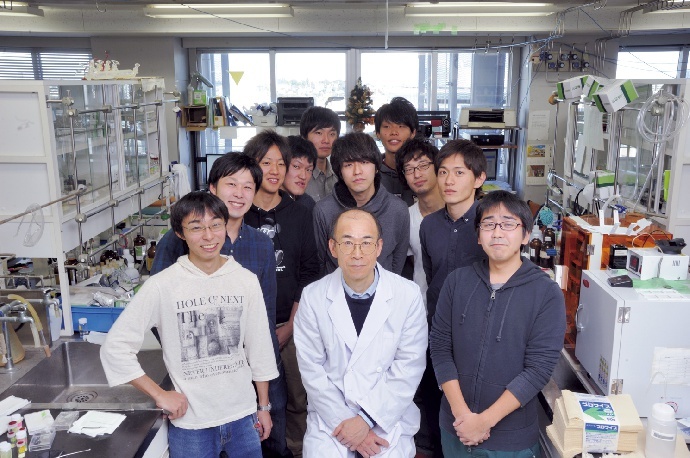

【有機無機ハイブリッド構造研究室】 小出 芳弘教授

研究のキーワード: 超分子錯体 光機能 アルミニウム化合物

無機機能性材料の開発を通してエネルギーの有効利用に貢献する

教員からのメッセージ

ランタノイドイオンを中心にもつ超分子化合物の合成と光機能性開発などを行っている。単結晶X線構造解析により新規化合物の構造を解明するとともに、分子軌道計算による反応機構の解析も行っている。また、発光性アルミニウム化合物の無機粘土層間合成を行い、新たな光機能性材料の開発を行っている。最近では、無機有機ハイブリッド機能性膜材料の開発にも取り組んでいる。

学生からのメッセージ

高校の化学は、大きく言ってしまえば理想理論。つまり常にイコールの関係で結ばれ、たとえばAという物質とBという物質を混ぜると必ずこれができるという考えであると思います。実際その実験を行ってみるとそう簡単にいかないものがほとんどであり、違う物質が生成されてしまう事もあります。そんなところが大学で学ぶ“ 化学” の楽しみかもし れません。

研究例

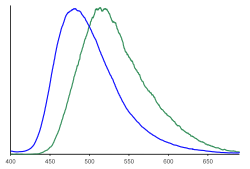

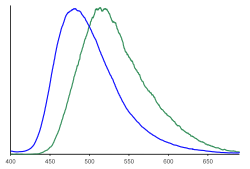

アルミキノリノール錯体のmeridional体(緑)とfacial体(青)の発光スペクトル

ベーマイトと8-キノリノールを反応させると、熱力学的に不安定なfacial異性体が得られる。これは水に懸濁した状態で起きる固相反応としてとらえられる。いずれにしても、青い発光を示す材料を効率よく、大量に合成する方法として注目される。

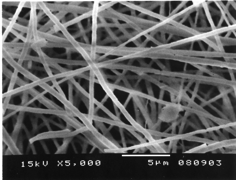

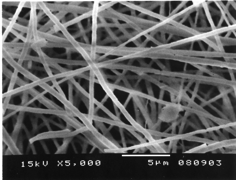

ベーマイトゲルから作る機能性ファイバーの電子顕微鏡写真

ベーマイトゲルは焼成により結晶性のアルミナに変化する。一般に焼成温度が高いほど結晶性も良く、1000℃以上で焼成するとα‐アルミナ結晶になると言われている。本研究室では、ベーマイトゲルをファイバー状に成形することにより、比表面積ならびに物理的強度に優れた、触媒担体用アルミナファイバーを開発した。アルミナファイバーと酸化チタンナノ粒子を複合化することで、光触媒機能を持ったアルミナファイバーを合成できる。